En Venezuela, el poder se ha convertido en un fin absoluto y Nicolás Maduro es su guardián más obstinado. Su permanencia en el poder no se sostiene en legitimidad, sino en un entramado de control político, social y militar que ha convertido al país en un territorio donde la represión es política de Estado y la justicia es un privilegio reservado para unos pocos.

Mientras el régimen se aferra a su autoridad a través de elecciones cuestionadas, persecución a voces críticas y uso de organismos de seguridad como herramientas de intimidación, una realidad aún más oscura permanece silenciada: las muertes en las cárceles venezolanas, donde cientos de prisioneros políticos viven en condiciones infrahumanas, sin garantías judiciales, sin atención médica y, en muchos casos, sin esperanza de liberación.

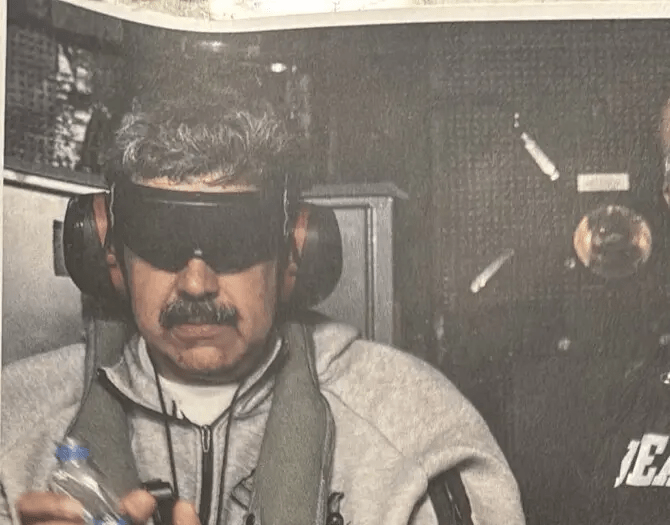

Los centros de reclusión —desde El Helicoide hasta las cárceles regionales— se han convertido en espacios diseñados no para rehabilitar, sino para quebrar. Allí, opositores, activistas, periodistas y ciudadanos que simplemente se atrevieron a disentir han sido torturados, aislados y sometidos a tratos crueles que vulneran todas las normas internacionales de derechos humanos.

Cada muerte dentro de estas instituciones es un recordatorio de la crueldad del sistema. Son vidas borradas por la negligencia, la violencia institucional y la impunidad. Son nombres que se suman a una lista que el régimen intenta minimizar mientras fortalece su maquinaria de dominación.

Lo más doloroso es que estas vidas se pierden en silencio mientras el poder se mantiene intacto. Maduro gobierna rodeado de cúpulas que lo protegen, estructuras que dependen de su permanencia y alianzas que garantizan su continuidad, aun cuando el país entero se desangra.

Pero la historia demuestra que ningún régimen que se sostiene en el sufrimiento de su gente es eterno. Por más que intenten manipular instituciones, coartar libertades y sofocar a la sociedad civil, la verdad se abre paso. Y esa verdad es simple y contundente: Venezuela merece libertad, justicia y dignidad.

Hoy más que nunca, recordar y denunciar estas muertes no es un acto político: es un acto humano. Es negarse a normalizar la barbarie. Es hacer memoria para que, cuando finalmente llegue la transición, nadie pueda decir que no sabía lo que pasaba.

Porque mientras Maduro intenta perpetuarse en el poder, la lucha por los derechos humanos y la vida continúa, y el mundo debe seguir mirando hacia Venezuela.